こんにちは、みちょるびんです♪

現在、三菱一号美術館で開催されている展覧会『異端の奇才――ビアズリー』に行ってまいりました(「愛しのビアズリー。(上)」)。

書籍『サロメ』(福田恒存訳、2004年2月16日第6刷)の挿絵を見て以降、ビアズリーの作品をもっと見てみたいと思っていたみちょるびんです。

Youtubeのオススメで展覧会開催のお知らせを見た時は、運命を感じたよね!

25歳という若さでこの世を去ったオーブリー・ビアズリーが、表舞台で活躍していたのはわずか5年間。

その間に残した作品は1,000点以上あると言われていますが、いち早くビアズリーの作品の収集にとりかかったのは英国のビクトリアン・アンド・アルバート博物館で、収蔵するコレクションは、今では世界有数なのだそう。

今回の展覧会は、その博物館の協力の下実現したものですが、同博物館の話では、1983年にも日本における展覧会開催に協力したことがあったのだとか。

だから本展会場内の休憩スペースで見つけた『ビアズリーと日本』という書籍は、みちょるびんはてっきり1983年の時の図録なんだろうと思ったのでした。

しかし改めてネットで調べてみたら、その展覧会『ビアズリーと日本』は、1983年開催のものではなく、2016年2月に滋賀県立近代美術館で開催されたものだったことが分かりました。

いやぁ、実はさ、ちょっと変だとは思ったんだよね・・・。

その図録に載っていた河村錠一郎というお名前が、今回の展覧会でも見た記憶があって、40年前の展覧会にも携われたお偉い学者さんが、現在も現役でご活躍であることに驚いたとでもいうか・・・・。

そういう観点からは『ビアズリーと日本』が8年前の開催だったという点に合点がいきました。

ジャポニスム好きのみちょるびんとしては、この図録が欲しい!と思いながら、ページをペラペラとめくっていたわけですが、軽く見た限りでは、今回の展示内容と重複している部分が多いように感じられました。

ビアズリーはゴッホやモネほどに知名度は高くないと思うし、彼らを扱った展覧会のように短い周期で開催されることはないのではないか?

展覧会の実施回数が少なく、且つ、前回の開催から40年もの月日が経っているのだとしたら、そりゃあその都度、ビアズリーの基本的なところは押さえておく必要があるだろうし、そうなれば展示内容の多くがダブってくきても致し方ない・・・などと、勝手に納得していたのですが・・・。

ビアズリー、ごめん!

みちょるびんが無知だっただけで、『ビアズリーと日本』(2016年)や1983年開催の『ビアズリー展』以外にも『世紀末芸術の華 オーブリー・ビアズリー展』(1998年)が開催されるなど、みちょるびんが想像していた以上に、あなたは多くの人々に関心を持たれていたんだね!!

さて、ビアズリーの解説は専門家に任せて、みちょるびんは勝手気ままな感想を述べたいと思います♪

『サロメ』の挿絵は、文庫本で見た記憶のあるものばかりではあったのだけど、添えられた解説を読んで、ビアズリーって面白いなぁって思いました。

ビアズリーと言えば、‘オスカー・ワイルド作・戯曲『サロメ』’ってすぐに連想できるくらいに、『サロメ』はオーブリー・ビアズリーを有名にした作品ですが、実はビアズリーは、その戯曲とは関係のない――そんなシーンなんてないよね!?っていうような挿絵をたくさん描いたことでも知られているんです。

また、卑猥なことを連想をさせるような絵は裸も多数あり、実際、出版社側に書き直しを命じられてもいる・・・。

その大胆で、奔放なところが面白い!

血気盛んな22歳だから、性的なことに関心が高かったのか?

あるいは単に奇をてらっていただけなのか!?

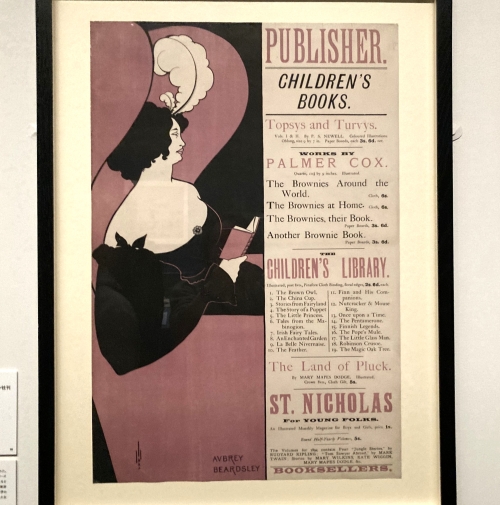

同じ頃に描かれたらしいT・フィッシャー・アンウィン社刊「子供の本シリーズ」のポスターには、笑っちゃいました。

このポスターは児童文学の宣伝のために制作されたもので、画面右側には「小公女」「ロビンソン・クルーソー」などの文学書が記載されているというのに、そのもう左半分の方に描かれているのは子供ではなく、児童文学の対象年齢からはずれた成熟した女性だったんです。

こうなってくると、独自性よりも独創性があるって感じがするよね!

(つづく・・・)

以上、みちょるびんでした!